Érase una vez, cuando todas las cosas eran, y las veces contaban, una chiquilla llamada Isabel. Y érase a la misma vez (porque si fuera en tiempos distintos costaría mucho enhebrar la trama) un chico sin nombre, que pasaba el día entre botones, agujas y cordones.

Isabel era una chica como todas las demás. Como todas las demás de aquellos tiempos. Una chica a la que cantaban aquello de “qué bien, qué bien, hoy comemos con Isabel”, y que no sabía de la existencia del chico sin nombre.

El chico sin nombre era un chico como todos los demás. Como todos los demás realmente tenía nombre, pero como no existía para Isabel, para ella era un chico sin nombre más.

Pasaba el tiempo y el chico seguía sin tener nombre para Isabel. Pasaba más tiempo e Isabel seguía aguantando a gente que quería comer con ella. Tanto tiempo pasó, que el chico le cogió gusto a eso de no tener nombre y empezó a pasar por la vida sin que nadie lo supiera, e Isabel, cansada de tanto preparar platos con latas de atún en aceite a la gente que quería comer con ella, acabó por encerrarse cada vez más y más en sí misma, y terminó por descubrirse recluida en la torre medieval de su castillo en el Casco Antiguo de Badajoz.

Y colorín colorado, todo este cuento habría terminado si el chico, contento con eso de no tener nombre, no le hubiera cogido gusto también a lo de pasear por las calles de Badajoz anónima e inadvertidamente. Colorado iba paseando una tarde de esas de mayo en Badajoz, de las que parecen Agosto en casi cualquier sitio del sur de España, cuando tropezó en un socavón de los que no había tenido tiempo de arreglar el Ayuntamiento antes de que llegaran las elecciones y, una vez terminadas, como diría aquel, ya pa qué…

-¿Te has hecho daño, chico?

¿Cómo? Era una voz, desconocida para él, que venía de lo alto de una torre medieval en medio del Casco Antiguo de Badajoz. Miró hacia arriba y la vio. Era Isabel. La del cuento de Isabel que todo el mundo creía que era el cuento de Rapunzel en versión libérrima de Juan Pedro Mercería.

-No, tranquila. Tú, eres Isabel, ¿verdad?

-Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Me conoces?

-Todo el mundo te conoce en esta ciudad, Isabel. ¿Qué haces ahí encerrada?

-Todo el mundo quería comer conmigo en esta ciudad y me harté. Ahora me he quedado encerrada aquí arriba y nadie ya, ni quiere comer conmigo, ni viene a verme.

-Yo no quiero comer contigo. Ni siquiera sabes mi nombre.

-¿Por qué no me lo dices?

-¿Te interesa?

El chico sin nombre sintió que todo iba muy rápido. O Isabel iba muy lanzada, o él se estaba dejando llevar por aquello de ser una persona normal y hablar con la gente sin pensar que era, simplemente, un chico sin nombre. Pero una vez puestos, se lanzó como nunca…

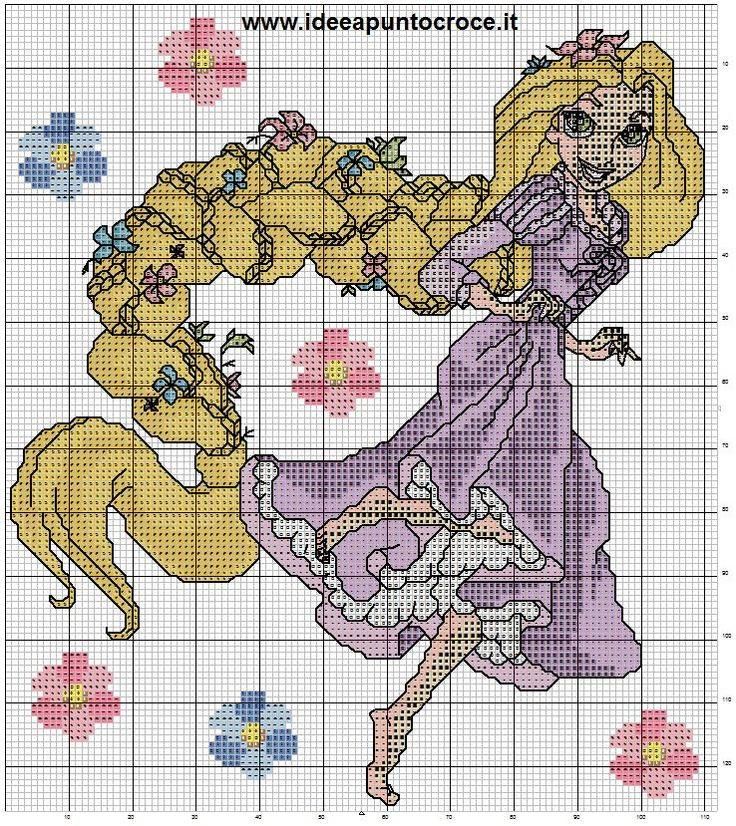

-No te descuelgues. Échame algo por el balcón para que pueda yo subir a verte. No utilices tu pelo. Nunca me gustó el cuento de Rapunzel. No por ella, no por el nombre. Por aquello de dejar caer las trenzas para que alguien escale por ella. Échame un cordel.

-¿Qué dices?

-No te descuelgues. Échame un cordel dorado si quieres. Que parezca una trenza. Como si fueras Rapunzel. Pero no te descuelgues, ya subo yo cómo y con lo que pueda.

Acto seguido se dio cuenta de que había una puerta enfrente de él. La puerta tenía una cerradura muy antigua. Él tenía un imperdible en la solapa. Había sido punky antes de que le diera por esa manía de pasear por las calles de Badajoz anónima e inadvertidamente, y ahora le estaba dando por rondar princesas encerradas en torreones medievales. Intentó usar el imperdible para abrir la puerta pero al introducirlo con fuerza, vio cómo la puerta se abría. Ni siquiera estaba cerrada. Aquella historia no tenía la menor gracia. Para colmo, Isabel, la aprendiz de Rapunzel, había descolgado desde su atalaya un cordón que no inspiraba la menor seguridad para trepar por él. No lo habrá comprado en Juan Pedro Mercería, pensó. Y subió al torreón.

-¡Rapunzel!, digo Isabel. ¡Por fin!

-¡Qué ganas tenía de que alguien viniera a visitarme!

-Pues aquí estoy, si te valgo. ¿Tienes atún?

-Sí, si tengo, pero no me vales, lo siento. Ni siquiera sé cómo te llamas. Es más, hasta hace un rato ni sabía que existías.

El chico sin nombre no mostró desagrado ni enfado. Más bien al contrario. Se agarró del cordón que RapunIsabel había tendido anteriormente por el torreón y se deslizó hacia el suelo para volver a su rutina diaria de no tener nombre y pasear por las calles sin más.

¡Qué raro! ¡Qué cordón más áspero! –pensó. De repente, Isabel empezó a gritar desde la ventana, con medio cuerpo sacado hacia afuera y la cara desencajada. ¡Diantres! –pensó. Parece que me he agarrado de sus trenzas en lugar del cordón. Llegó al suelo dando un buen porrazo. Segundos después llegó ella. No se miraron. Los dos pensaron que habían empezado con mal pie. Él le confesó que había pensado “diantres” y se sentía sucio por ello. Ella se sintió sucia por no conocer el nombre del chico sin nombre pero no se lo dijo. Se miraron por un instante y decidieron, sin hablar, que irían juntos a comprar unas latas de atún en aceite Isabel y lo que surja.

Cuando pasaron un par de minutos, el chico sin nombre se dio cuenta de que estaba en Juan Pedro Mercería, comprando unos metros de cordón dorado. Solo. Se lo llevó a casa y lo trenzó fijándose en un patrón que tenía con un dibujo de Rapunzel. De ella nunca más se supo. Como de tantas otras princesas encerradas en un torreón medieval del Casco Antiguo de Badajoz.

Y colorín colorado, el cuento de Isabel, ahora sí se ha terminado…